高額療養費制度 訪問看護師が知っておきたい基礎知識

高額療養費制度は、医療費が高額になり、患者さんの経済的負担が大きくなる状況を防ぐための重要な制度ですが、内容が複雑で分かりにくい点があります。今回は、同制度の基本的な知識や訪問看護におけるレセプト処理に関する注意点について解説します。

※本記事は、2025年4月時点の情報をもとに構成しています。

目次

高額療養費制度とは

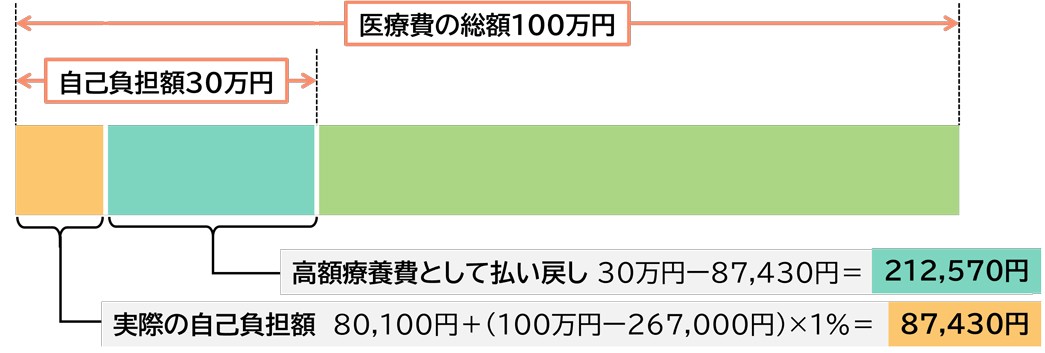

高額療養費制度は、患者さんが支払う医療費が一定の限度額を超えた場合に、その超過分を保険者が負担してくれる制度です(図1)。本来の自己負担額に対し、高額療養費として払い戻しを受けられるため、患者さんの負担が際限なく増えないしくみになっています。金銭的な理由で治療を中断することがないようにするのが高額療養費制度なのです。

訪問看護の場合、訪問回数が多くなれば、当然患者さんの自己負担は増えます。ターミナル期であれば毎日訪問することもあるため、訪問看護療養費(医療保険)の請求額が数十万円を超えてしまうケースもあります。患者さんの自己負担額が3割であってもかなり重い負担といえます。このような状況で、高額療養費制度がどのように患者さんを支援するのかを理解しておくことが重要です。

図1 高額療養費制度のしくみと自己負担上限額の考え方

例)70歳以上、年収約370~770万円の場合(3割負担)

高額療養費制度と年齢区分

高額療養費制度は、年齢や所得に応じて負担限度額が異なります。年齢区分別に制度内容を説明します。

70歳未満の場合(表1)

70歳未満の患者さんの場合、自己負担額は所得区分(ア~オ)に応じて異なります。例えば、所得区分「ア」の場合、自己負担限度額は252,600円で、その後は医療費の1%が負担されます。具体的には、所得区分ごとに上限額が設定されており、表1に示すように、自己負担額が段階的に減少します。

なお、表内の「多数該当」については後ほど説明します。

表1 70歳未満の上限額

*1 標準報酬月額とは被保険者が受け取る給与の総支給額のこと

*2 報酬月額とは一定の幅で1から50等級が区分されている。報酬月額の票により保険料が定められている。

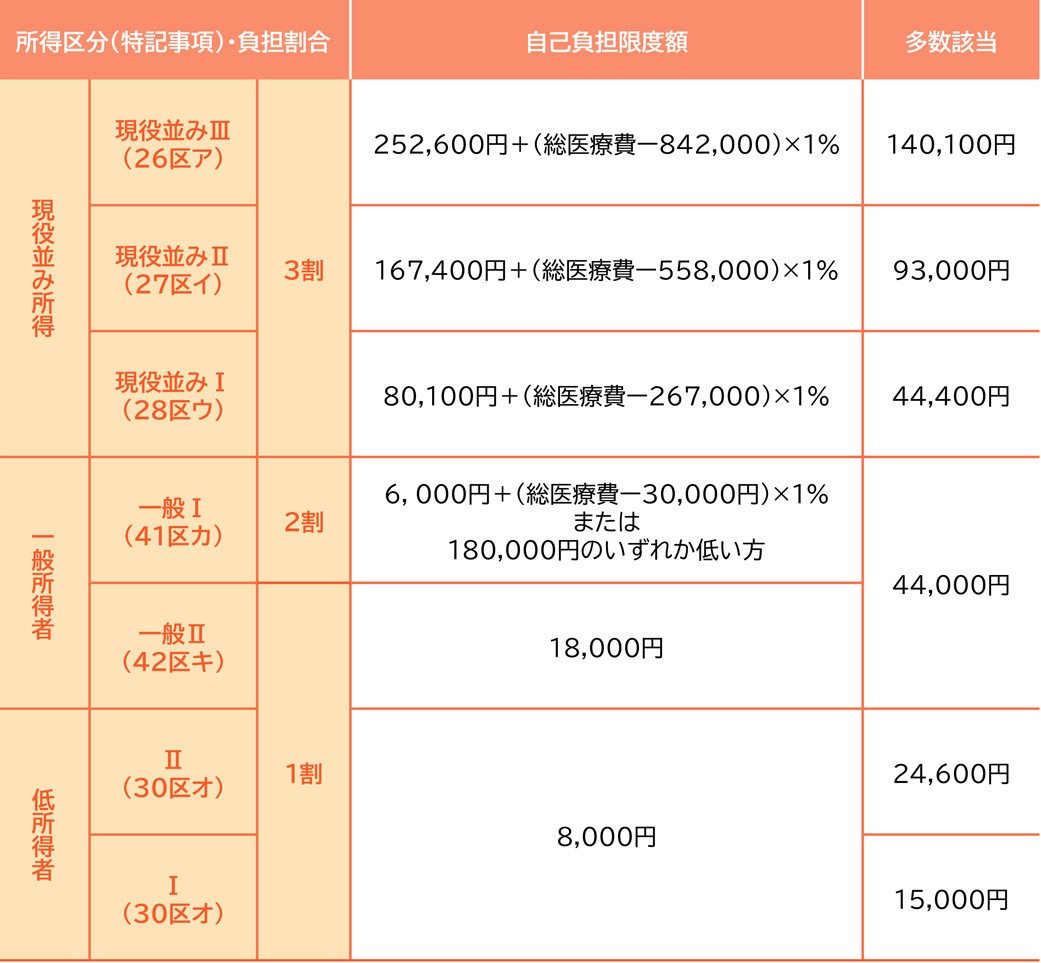

70歳以上75歳未満の場合(表2)

70歳以上75歳未満の患者さんは、現役並み所得者(現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般所得、低所得)や一般所得者、低所得者で区分が分かれます。例えば、一般所得者の自己負担限度額は18,000円で、低所得者は8,000円です。

表2 70歳以上75歳未満の上限額

75歳以上の場合(表3)

75歳以上の患者さんは、基本的に70歳以上75歳未満の場合と同じですが、「一般所得」がⅠとⅡに分かれます。一般所得Ⅰは1割負担、Ⅱが2割負担です。

表3 75歳以上の上限額

高額療養費は月単位で負担軽減

高額療養費は月単位で自己負担額が軽減されます。また、さらに負担を軽減する「多数該当」と「世帯合算」というしくみがあります。

- 多数該当:12ヵ月の間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担額がさらに下がる制度。

- 世帯合算:同じ医療保険に加入している家族が、同じ月にそれぞれの自己負担額が21,000円以上の場合、自己負担額が下がる制度。

訪問看護におけるレセプト処理の注意点

訪問看護ステーションで「高額療養費」と聞いて思い浮かぶのは、レセプト(請求)についてではないでしょうか。レセプトの「特記事項」欄や「負担金額」欄の記載ミスが原因で、レセプトが返戻となってしまうことがあります。訪問看護ステーションで導入しているシステムによっては、これらの欄を手動で入力しなければならないため、返戻となるケースが少なくないかもしれません。

高額療養費に関わるレセプトの記載では、特記事項欄に記載が必要な場合に何を記載しなければならないのかを押さえておきましょう。

高額療養費については「限度額適用認定証」を提示され、高額療養費が現物支給された場合に、「特記事項欄に対象となる区分を記載すること」と覚えておいてください。特記事項欄には、この記事の表1~3に示した「26区ア~30区オ」のいずれかを入力します。ただし、75歳以上のみ「一般Ⅰ」と「一般Ⅱ」が「41区カ」と「42区キ」になります。

また、70歳以上75歳未満、75歳以上の「30区オ(低所得者)」の場合は、「備考」欄に「低所得Ⅰ」または「低所得Ⅱ」の記載が必要です。

高額療養費制度のこれから

2025年に高額療養費の負担上限額の引き上げが国会で議論されましたが、いったん見送りとなりました。国民医療費の増加が社会保障費の大きな負担となっている現状において、患者さんの自己負担の増加が受診の抑制につながる可能性があるとの指摘もあります。今後も高額療養費制度については議論が重ねられると思いますので、制度変更について注視していく必要があります。

| 執筆:木村 憲洋 高崎健康福祉大学健康福祉学部医療情報学科 教授 武蔵工業大学(現・東京都市大学)工学部機械工学科卒業、国立医療・病院管理研究所研究科(現・国立保健医療科学院)修了。民間病院を経て、現職。 著書に『<イラスト図解>病院のしくみ』(日本実業出版社)などがある 編集:株式会社照林社 |

【参考文献】

○厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から).

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

2025/4/17閲覧